La présence très ancienne des blés dans l’arc alpin

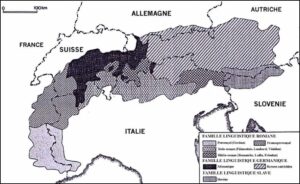

L’arc alpin forme un arc de cercle long de 1200 km qui s’étend du sud-ouest de l’Autriche et du nord-ouest de la Slovénie au golfe de Gênes en passant par le sud de l’Allemagne et de la Suisse, le nord de l’Italie et le sud-est de la France. C’est un espace administratif décrit dans un texte de la Commission euroépéenne, intitulé « Coopération pour l’aménagement du territoire européen – Europe 2000 Plus ». Cette région, qui résulte de l’orogénèse issue du rapprochement des plaques tectoniques africaines et européennes, recoupe en grande partie la chaîne de montagnes des Alpes qui comprend 92 sommets supérieurs à 4000 mètres et de nombreuses vallées d’altitude.

C’est une zone géographique très anciennement peuplée. Lors de la dernière période interglaciaire, l’homme de Néandertal est le premier à fréquenter ce territoire, probablement à la recherche de silex et de gibier. Homo sapiens pénètre ensuite les vallées des Préalpes autour de 15 000 av. J.-C. Ce n’est toutefois qu’à partir du VIe millénaire av. J.-C. que des agriculteurs-éleveurs pénètrent dans l’arc alpin à la fois par le sud en particulier en Provence et par le nord, notamment en Suisse où plus d’un millier de sites lacustres datant d’entre 4000 et 800 avant notre ère sont aujourd’hui connus. Parmi ces cultures archaïques qui remplacent directement la cueillette, divers blés ont été identifiés par les archéologues.

Carte de l’arc alpin et des langues qui y sont parlées ©Telmon&Médélice, 2013.

Origines orientales

Après une longue période de collecte de céréales sauvages au Proche-Orient durant la phase terminale du Paléolithique, une grande partie des cultures européennes actuelles, et notamment les blés, a été domestiquée dans cette partie de la planète entre 12 000 et 7000 av. J.-C. ainsi que divers animaux sauvages (chèvres et moutons, bœufs et porcs).

Origines des cultures de céréales et de leurs domestications au Levant – source : Bonjean, 2016

| Périodes | Usages des céréales | Datations calibrées |

| Fin du Paléolithique | Premières récoltes connues d’orge et blés sauvages | 21 000 av. J.-C. |

| Natufien | Premiers puits de stockage de grains | 12 000 -10 000 av. J.-C. |

| Néolithique pré-pottier A | Premières cultures d’engrain et d ‘amidonnier | 10 000 – 8700 av. J.-C. |

| PPNB précoce | Premières preuves de domestication de céréales | 8 700 – 8 200 av. J.-C. |

| Néolithique pré-pottier B | Engrain et amidonnier avec épis encore fragiles | |

| PPNB moyen | Augmentation des surfaces cultivées | 8 200 -7 500 av. J.-C. |

| PPNB terminal | Engrain et amidonnier avec épis solides, apparition des blés nus tétraploïdes et hexaploïdes | 8 200 -7 500 av. J.-C. |

Lors de la période terminale du Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient sous formes de populations nomades au Proche-Orient commencèrent d’y récolter des graines de céréales sauvages pour leur valeur nutritionnelle et leur facilité de stockage sur de longues périodes. Au fil des générations, cet usage eut pour conséquence une relative réduction de la période de récolte ainsi qu’une semi-sédentarisation de certains de ces peuples à proximité des zones de récolte les plus denses en fin de cycle végétatif et l’invention de divers outils (lames de silex, paniers, puits de stockage, mortiers, etc.), suivie d’une sédentarisation complète lors de l’invention de l’agriculture, avec de très importantes conséquences au niveau sociétal, social et religieux (spécialisation des tâches selon le genre, apparition de classes sociales, etc.).

De premières cultures de blés sauvages vêtus[1] eurent lieu à partir de graines d’engrain ou petit épeautre sauvage (Triticum monococcum ssp. boeoticum, génome AmAm, 2n = 2x = 14) et d’amidonnier sauvage ou emmer (T. turgidum ssp. dicoccoides, génome BBAuAu, 2n = 4x =28) entre 12 000 et 10 000 av. J.-C., constituant un stade de pré-domestication.

Les premiers blés domestiqués furent l’engrain cultivé (Triticum monococcum ssp. monococcum, génome AmAm, 2n = 2x = 14) et l’amidonnier cultivé (T. turgidum ssp. dicoccum, génome BBAuAu, 2n = 4x =28) entre 7 500 et 5 500 av. J.-C..

Epi d’engrain cultivé ; épillets et grains décortiqués

. Sources : @AlainBonjean ;@SlowFood

Une forme à un gros grain par épillet et à épi à rachis solide d’engrain cultivé  apparut dans les montagnes Karacadag du sud-est de la Turquie. Une autre à deux grains par épillet est également connue, mais elle eut un moindre développement. La culture de cette espèce fut étendue en Grèce, en Crète et dans les Balkans dès 6 000 av. J.-C. et devint très importante en Europe centrale autour de 5 000 av. J.-C., avant de décliner dès l’Âge de Bronze. Il n’en existe plus aujourd’hui que des productions relictuelles ici et là, dont la farine, très riche en carotène, est travaillée uniquement par des boulangers artisanaux et fournit des pains bruns à la mie très dense.

apparut dans les montagnes Karacadag du sud-est de la Turquie. Une autre à deux grains par épillet est également connue, mais elle eut un moindre développement. La culture de cette espèce fut étendue en Grèce, en Crète et dans les Balkans dès 6 000 av. J.-C. et devint très importante en Europe centrale autour de 5 000 av. J.-C., avant de décliner dès l’Âge de Bronze. Il n’en existe plus aujourd’hui que des productions relictuelles ici et là, dont la farine, très riche en carotène, est travaillée uniquement par des boulangers artisanaux et fournit des pains bruns à la mie très dense.

Epis d’amidonnier cultivé ; épillets et grains d’un amidonnier indien ; sites de domestication de l’amidonnier cultivé et voies de diffusions précoces de l’espèce – Sources : ©EOL ; ©Plantnet ; ©Baedava et al. ,2015.

Epis d’amidonnier cultivé ; épillets et grains d’un amidonnier indien ; sites de domestication de l’amidonnier cultivé et voies de diffusions précoces de l’espèce – Sources : ©EOL ; ©Plantnet ; ©Baedava et al. ,2015.

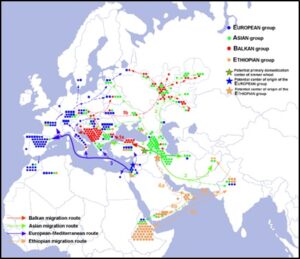

Simultanément à l’engrain, au moins trois sites de domestication de l’amidonnier sont apparus au Proche-Orient : un dans le nord du Levant qui serait le centre primaire de domestication d’où seraient issus par adaptation régionale au fil des migrations humaines les amidonniers des Balkans et d’Asie, un second dans le sud de la Palestine qui serait à l’origine des amidonniers européens et un troisième dans l’est du Croissant fertile dont dériveraient les amidonniers éthiopiens. Aujourd’hui, l’amidonnier cultivé qui a été produit durant 7 millénaires au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie centrale, Afrique et Europe, est largement remplacé par les blés nus et est devenue une culture marginale, avec moins de 1%d es blés produits dans le monde. Il garde toutefois une importance relative dans le centre-ouest de l’Inde, au Yémen et en Ethiopie pour des usages locaux, souvent liés à des rituels religieux.

Des formes nues d’amidonnier cultivés sont ensuite apparues entre 7 000 et 5 500 av. J.-C., dont certaines sont aujourd’hui disparues et d’autres encore cultivées à des degrés divers. Ces dernières comprennent le blé poulard (Triticum turgidum ssp. turgidum) et surtout le blé dur (Triticum turgidum ssp. durum) dont le grain à l’amidon vitreux est utilisé pour fabriquer semoules et pâtes alimentaires, mais aussi trois formes produites désormais de manière restreinte le blé polonais (Triticum turgidum ssp. polonicum), le blé khorasan (Triticum turgidum ssp. turanicum) et le blé de Perse (Triticum turgidum ssp. carthlicum).

On ne connait pas de blé hexaploïde sauvage. Toutefois, dans des sites situés au sud de la Mer Caspienne datés aux alentours de 7500 av. J.-C., des restes d’un grand épeautre vêtu (Triticum aestivum ssp. spelta, 2n = 6x = 42, génome BBAuAuDD) ont été découverts, dont le génome DD provient d’une hybridation spontanée entre un blé tétraploïde cultivé et un blé diploïde sauvage de cette région, Aegilops taushii ssp. strangulata.

Epis de blés à grains nus – blé dur et blé tendre vs épi de grand épeautre – source : ©AlainBonjean

La communauté scientifique a longtemps considéré que le blé tendre à grain nu ou froment (Triticum aestivum ssp. aestivum, 2n = 6x = 42, génome BBAuAuDD), aurait été domestiqué à partir d’un grand épeautre archaïque. L’analyse moléculaire récente des grands épeautres européens et asiatiques a toutefois donné lieu à une autre théorie selon laquelle le premier blé hexaploïde aurait été à grain nu, dont dériverait par mutation en retour le grand épeautre à grain vêtu – cette théorie semble d’ailleurs consistante avec la datation des artefacts archéologiques du Proche-Orient où les sites à grains nus semblent précéder ceux à grains vêtus. Il reste par-delà ce petit mystère encore à lever définitivement par les scientifiques que le blé tendre nu est aujourd’hui, et de très loin, le blé le plus cultivé de la planète.

Production mondiale des blés en 2022 – Source : IGC

| Types de blés | Tonnages en MT | % |

| Blé tendre | 756 | 95.56 |

| Blé dur | 33 | 4.17 |

| Tous les autres blés cultivés | <2 | 0,27 |

| Totaux | 791 | 100.00 |

Pour mémoire :

– Des formes rares de grand épeautre sont connues des botanistes : le blé macha (Triticum aestivum ssp. macha) et le blé de Vavilov (Triticum vavilovii) ; elles correspondent à de très faibles zones de distribution.

– Deux formes mutées de blé tendre sont encore cultivées à faible échelle. Il s’agit du blé hérisson (Triticum aestivum ssp. compactum) à épi compact et le blé indien (Triticum aestivum ssp. sphaerococcum) à grain rond.

– Il existe aussi au Proche-Orient une autre série de blés qui n’ont pas été diffusé hors de leur centre de domestication. Il s’agit de Triticum timopheevii (2n = 4x = 28, génome GGAtAt) et de Triticum zhukovskyi (2n = 6x = 28, génome GGAmAmAtAt).

Histoire de la diffusion des blés dans l’arc alpin

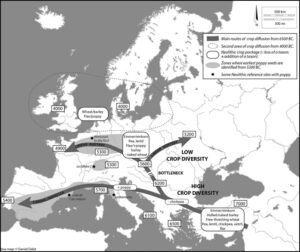

Il y a six millénaires, les paysans néolithiques de l’arc alpin commençaient de cultiver blés, orge, pois, lentille, lin et pavot-œillette. Hors cette dernière espèce provenant de l’ouest de la Méditerranée, toutes ces autres cultures provenaient du centre d’origine de l’agriculture apparu au Proche-Orient par deux voies :

– celle des migrations des civilisations de la céramique imprimée, puis cardiale et épicardiale qui suivirent d’est en ouest les côtes de la Méditerranée à une période où le niveau des eaux était plus bas qu’actuellement, avant de s’implanter plus au nord ;

– celle de la civilisation de la céramique rubanée qui progressa en Europe continentale d’est en nord-ouest à partir du bassin fluvial du Danube.

Cadre chronologique de la dispersion en Europe des plantes cultivées au Néolithique – Source : Salavert et al, 2018

En Suisse, les premiers établissements agricoles trouvés en Valais, au Tessin, à Schaffhouse, dans le Jura et près de Bâle remontent à 5800-5000 av. J.-C. et la transition entre le Mésolithique et le Néolithique semble y avoir été assez lente. Des activités de culture sur brûlis ont également été identifiées dans les Alpes du centre de la Suisse dès 5500 av. J.-C.. Le site de la Planta à Sion dans le Valais, daté de 4250-3950 av. J.-C. est un autre site néolithique suisse qui contient une série d’indices en faveur de la présence de céréaliculture précoce en Valais, dont un fragment de meule, et témoigne d’une pénétration profonde du massif alpin par les populations agricoles méditerranéennes. Plusieurs sites des Alpes du nord françaises, datés entre 4 800 et 2 600 av. J.-C. incluent des cultures d’engrain et d’amidonnier, de blés nus, plus probablement du blé poulard et du blé tendre que du blé dur dans le climat froid et humide des Alpes, ainsi que d’orge, de pois et de pavot – en ces époques lointaines où les herbicides étaient inconnus ainsi que les trieuses et calibreuses de grain, on peut supposer que les semences étaient loin d’être pures et contenaient des mélanges d’espèces à cultiver ainsi qu’un cortège de graines messicoles (bleuet, coquelicot, miroir de Vénus, nielle, etc.).

Un travail mené par Martin et Lundström-Baudais en Valais sur divers sites du début du Néolithique montre une place très importante des céréales dans l’alimentation des populations préhistorique, représentant 50 à 90% des macro-restes découverts. Parmi elles, l’engrain, l’amidonnier et quelques blés nus, froment, poulard, blé dur sont représentés ainsi que l’orge, le pois et le pavot somnifère. Si l’on compare ces données avec celles des Alpes occidentales et du Plateau suisse , ils sont assez voisins : au néolithique moyen, le blé nu et l’orge sont les céréales les plus cultivée, ce qui correspond au profil valaisan, l’engrain y reste assez important jusque vers 4 000 av. J.-C., bien que toujours en position secondaire.

Carte de sites archéologiques de grand épeautre en Suisse du Néolithique tardif au Moyen-Âge – source : ©swisstopo, ed. Peer Schilperroord

Au Néolithique moyen (3 900 – 2 200 av. J.-C.), l’exploitation des sols paraît s’intensifier, notamment sur le pourtour des lacs et le froment devient majoritaire sur le Plateau, même si les surfaces défrichées restent modestes. A l’Âge du Bronze (2 200 – 700 av. J.-C.), tandis que les millets font leur apparition et les légumineuses se renforcent dans l’agriculture suisse, l’engrain régresse et l’orge devient la céréale dominante, suivie dans le nord des Alpes par le grand épeautre[2].

Cette soudaine apparition du grand épeautre dans l’arc alpin vers 2300 av. J.-C. mérite une explication car, plusieurs millénaires après la culture de blés en Suisse, il ne semble pas possible que cette céréale provienne du Proche-Orient sans avoir été observée auparavant, même en très petite quantité. En fait, ceci a pu être validé par des analyses moléculaires, le grand épeautre suisse provient d’un croisement spontané réalisé dans les Alpes entre une culture de blé amidonnier et une culture de blé tendre hérisson, dont les agriculteurs néolithiques ont repéré, sélectionné et maintenu à part les semences.

En ce milieu du Néolithique, le système agricole de l’arc alpin apparaît devenu agro-pastoral avec des cultures entrecoupées de jachères sans doute pâturées. Dans les Alpes italiennes, des gravures rupestres du Val Camonica montrent que le travail du sol est alors effectué à l’araire tirée par des bovins. Plus tard, à l’époque romaine (50 av. J.-C.-400), l’amidonnier devint le blé principal de l’arc alpin et le seigle[3] y fut introduit parmi les céréales, lequel du fait de sa rusticité et de sa grande tolérance au froid se développera ensuite beaucoup durant le Moyen-Âge à côté du grand épeautre et aux dépens de l’amidonnier.

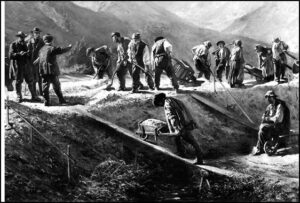

Travaux de correction du Rhône dans les environs de Rarogne. Détail d’une huile sur toile de Raphael Ritz, 1888 (Musée d’art du Valais, Sion, Inv. BA330) © Musée d’art du Valais, Sion; photographie Heinz Preisig.

Travaux de correction du Rhône dans les environs de Rarogne. Détail d’une huile sur toile de Raphael Ritz, 1888 (Musée d’art du Valais, Sion, Inv. BA330) © Musée d’art du Valais, Sion; photographie Heinz Preisig.

Même s’ils eurent des antécédents de portée limitée comme les « bisses » du Valais, il fallut ensuite attendre les XIXe et XXe siècles pour connaître de grands travaux hydro-agricoles de régulation des rivières et des lacs suisses[4] dont les plus importants sont l’abaissement du niveau de la Linth entre 1807 et 1816, la correction du Rhône en amont du lac Léman entre 1800 et 1894, la première correction des eaux du Jura entre 1868 et 1891, la correction de l’Aar entre 1824 et 1892, la mise en service en 1939 du barrage de régulation de Port, la seconde correction du Jura entre 1962 et 1973 , la correction du Rhin alpin entre 1862 et 1900, divers aménagements de torrents, l’établissement de protection contre les hautes eaux des lacs des Quatre-Cantons, de Zurich, du Léman notamment, etc. Ces mesures permirent le drainage et l’assainissement des plaines humides, voire tourbeuses antérieures de région comme la vallée du Rhône en Valais, la zone des trois lacs et de la Thièle, la vallée de l’Aar et le lac de Thoune, le Val-de-Ruz près de Neuchâtel. Il en résultat entre 1850 et 1950 de nouveaux grands changements dans la céréaliculture de la région : suppression de la jachère et passage à l’assolement continu, emploi d’engrais et de produits phytosanitaires, mécanisation, régression du seigle, progression du blé tendre mais aussi recours à la sélection variétale publique dès 1898 sous l’influence de l’agronome Gustave Martinet (1821-1928), promoteur et défenseur d’une étroite collaboration entre la recherche et la pratique agricole, représentée par les sélectionneurs et les cultivateurs.

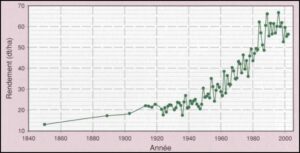

Rendement national du blé en Suisse entre 1850 et 2002 – source : Fossati et Brabant, 2003

Toutefois, les rendements des blés augmentèrent davantage entre 1950 et 1985 que durant les 150 années précédentes du fait de l’accélération de la mécanisation couplée à l’utilisation de produits herbicides, fongicides et insecticides.

Présence actuelle des blés en Suisse

Actuellement, la sélection des blés suisses est toujours conduite par la recherche publique, désormais dénommée Agroscope, et coordonnée par le sélectionneur Dario Fossati de réputation mondiale.

La liste 2023 des variétés de céréales à paille recommandées par Agroscope aux agriculteurs suisses contient les espèces suivantes :

– blé tendre d’automne et de printemps,

– grand épeautre d’hiver,

– triticale,

– seigle d’hiver,

– avoine de printemps,

– orge d’automne et de printemps.

Importance de la culture récente des blés en Suisse – source : Agroscope

| Espèces | 2000/02 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2000/02 -2019/21 | |

| Blés | B. boulanger

B. fourrager |

91 045

– 1 878 46 |

75 713

6 612 5 637 284 |

73 619

6715 5 692 430 |

68 510

9 613 5 933 330 |

72 721

9 173 6 650 199 |

-21.3%

– 224.0% 595.0% |

| Total des blés | 92 969 | 88 246 | 86 456 | 84 386 | 88 743 | ||

| Total terres arables | 410 560 | 398 139 | 398 794 | 401 872 | 396 044 | -2.8% | |

| % blés sur terres arables | 23% | 22% | 22% | 21% | 22% | ||

Si en Suisse les surfaces de blé boulanger ont régressé d’environ 20% depuis le début du XXIe siècle, ce n’est pas dû à une baisse de leur qualité car ils sont multipliés aujourd’hui comme blés de force dans les pays limitrophes, en particulier en France, mais au fait que le commerce mondial du blé s’est amplifié et facilite des importations souvent bon marché par les grands meuniers helvètes. La culture de blé tendre fourrager s’est, quant à elle, modérément accrue simultanément. Celle de grand épeautre se maintient pour des utilisations traditionnelles notamment dans la moitié nord du pays, tandis qu’engrain et amidonnier sont produits sur de toutes petites surfaces, souvent menées en bio, pour des usages artisanaux.

Alain Bonjean,

Orcines le 6 septembre 2023.

Sources et littérature :

- 150 ans de la correction des eaux du Jura (admin.ch)

- https://www.infoflora.ch/

- La deuxième étape de la correction des eaux du Jura : trois lacs, un bassin de rétention (admin.ch)

L’eau au cœur de l’histoire suisse – SWI swissinfo.ch - Patrimoine culinaire Suisse Patrimoine culinaire

Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes – UNESCO World Heritage Centre - Rapport agricole 2022 – Céréales (agrarbericht.ch)

- E.D. Badaeava et al. (2015). Chromosomal Passports Provide New Insights into Diffusion of Emmer Wheat. PLoS ONE 10,5, e0128556. doi:10.1371/journal.pone.0128556

- P. Bintz et C. Griggo (2011). Climats et peuplement des Alpes du Nord françaises ; des derniers chasseurs aux premiers paysans (15 000 à 5000 av. J.-C.). Revue de Primatologie 13, 3, https://doi.org/10.4000/primatologie.789

- R.H.E. Blatter et al. (2004). About the origin of European spelt (Triticum spelta L.) : allelic differentiation of the HMW glutenin B1-1 and A1-2 subunit genes. Theor. Appl. Genet. 108, 360-367.

- A. Bonjean (2001). Histoire de la culture des céréales et en particulier de celle du blé tendre (Triticum aestivum L.). Dossier de l’environnement de l’INRA, 21, 29-37.

- A. Bonjean (2016). The saga of wheat – The successful story of wheat and human interaction. In A. P. Bonjean, W.J. Angus; M. van Ginkel, eds.: The World Wheat Book: A history

[1] – Les blés vêtus (engrain, amidonnier, grand épeautre) se récoltent sous formes d’épillets renfermant un ou deux grains. Pour consommer leurs grains, il est nécessaire de séparer les enveloppes du grain par un processus mécanique.

[2] – En 1855, le grand épeautre était la céréale d’hiver la plus cultivée en suisse avec 33% des emblavures et la plus répandue en Suisse alémanique. Il a décliné au XXe siècle au profit du blé tendre car son décorticage nécessitait un travail important et ses rendements étaient inférieurs à ceux du blé tendre.

[3] – Tant que la cytologie n’était pas apparue, le seigle a durant des siècles été considéré comme un « bled » par les paysans. Depuis le XIXe siècle, le triticale qui résulte de croisements [blé (tendre ou dur) x seigle] réalisés par l’homme, lui fait concurrence.

[4] – C. Levasseur (2023), communication personnelle.